新しく発表された補助金の

建物の要件としてあげられた

『長期優良住宅』

そもそも長期優良住宅って何?や

メリット・デメリット

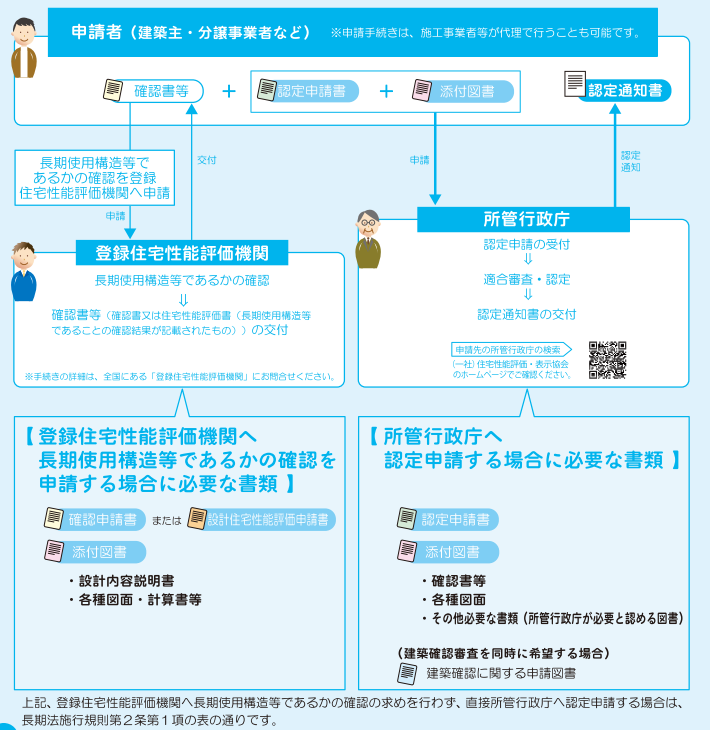

認定までの概要をご紹介します

是非今後の参考にしてください

今回は新築についての内容になっています

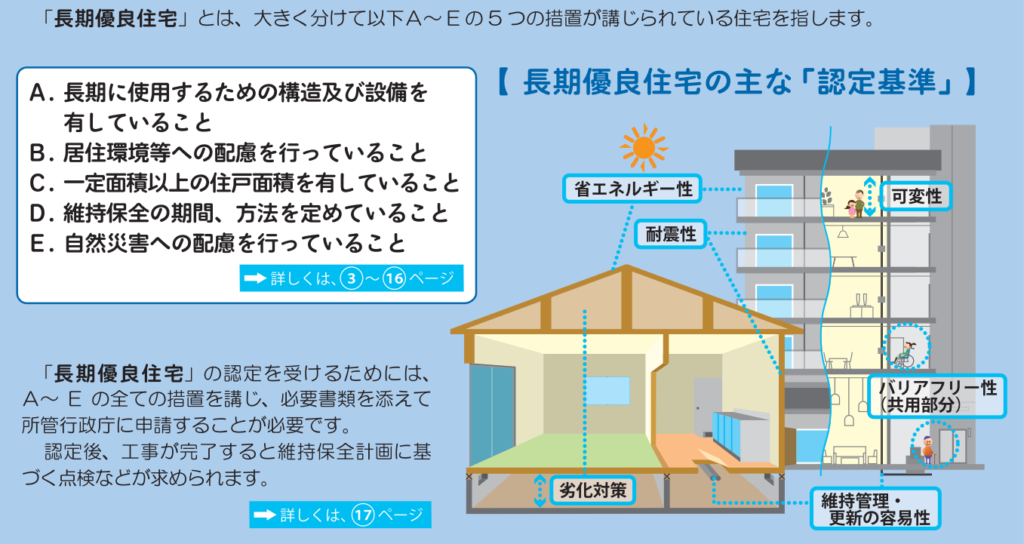

長期優良住宅とは

新築で平成21年からある制度で

平成28年からはリフォームなどにも適用した

一度は耳にしたことがある人もいるくらい

住宅業界の中では有名な

住宅の”長持ち”、”安全性”、”快適性”、”省エネ性”

について一定程度の性能要件を設けた認定制度です

なので簡単に説明すると

長期優良住宅であれば

長持ちで安全(地震などに対し)で

快適でエコな住宅

と言えるのです

これは国の方で施工の仕方や

部材の選定が決められているので

住宅性能に詳しくなくてもお家を建てる方は

安心して住宅購入したり建築できたりするわけです

ただし!要件としてあるのは

一定程度の性能であるということ、と

デザイン以外全てにおいて100%完璧!

というわけでもないのでそこは妄信しないように

よく担当の建築会社さんと話してみて下さいね

メリットとデメリット

ということで

早速皆さん気になる

メリットとデメリットを見て行きましょう!

新築補助金の建物の要件で

長期優良住宅がありますが

そちらはまだ未確定なので割愛します

メリット

メリットいくつかあるので種類を分けて

ご紹介します

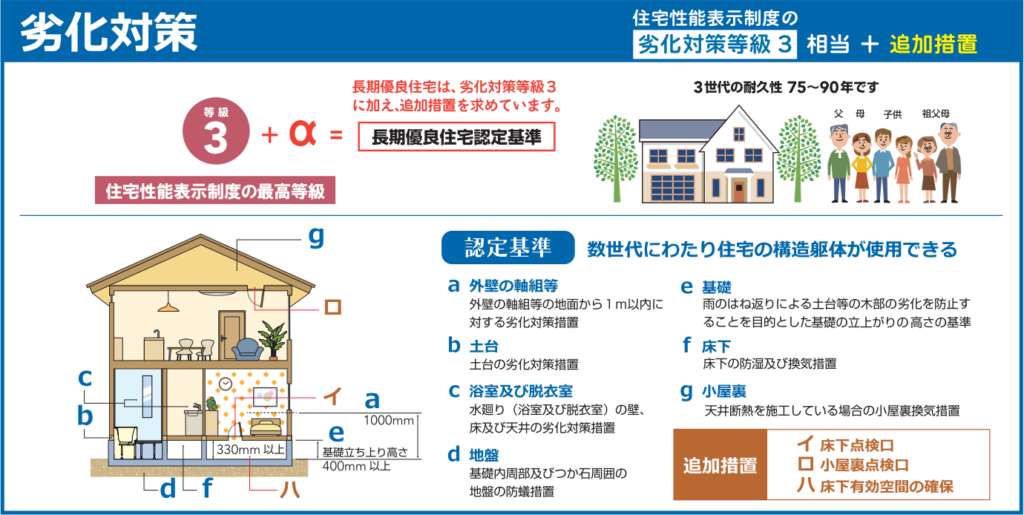

住宅性能①長持ちな家になる

家の長持ちについて

メンテナンスのしやすさや

耐久性の高い木材を使うなどの要件があり

それぞれに内容に応じた等級も

決められているんです

等級1・2・3

最高等級で構造の耐久性が

70年~95年にもなる

非常に大切な指針です。

◎湿気への対策

・外壁との間,小屋裏,床下等に通気のできる施工

◎シロアリへの対策

・シロアリが忌避する樹種の選定や薬剤の仕様

◎腐食への対策

・耐久性の高い樹種の選定,薬剤などでの防腐処理

雨の跳ね返りが土台や外壁に触れずらい様に

・基礎高さの指定

・床下・小屋裏への点検口の設置

等級1・2・3

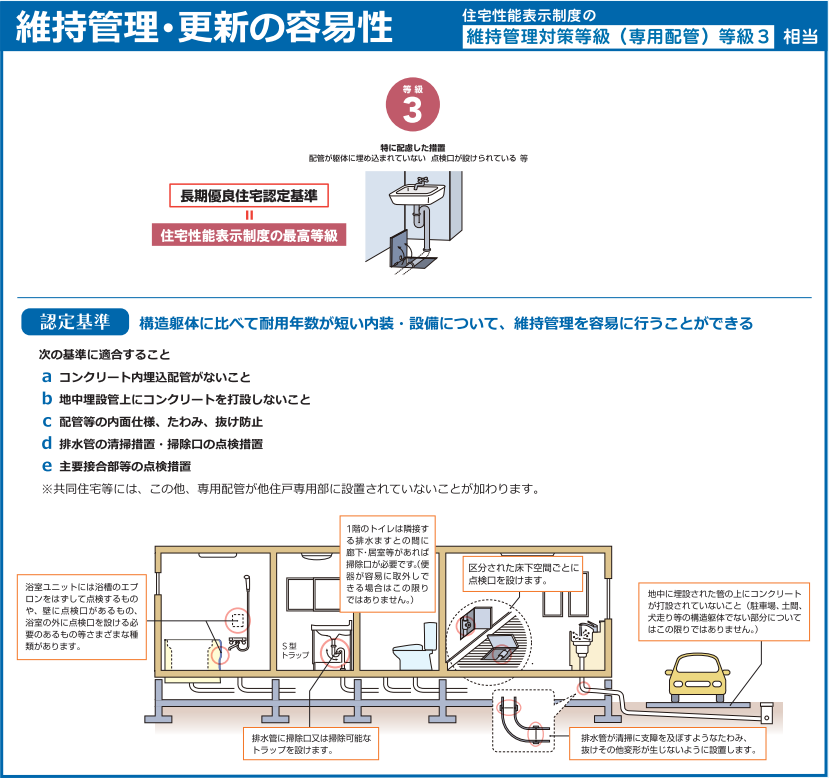

配管は水漏れを起こしたままにすると

構造を腐らせる原因にもなる上に

施工の仕方によっては非常に補修が

大規模になってしまうことがありますが

この等級の最高ランクが取れていると

万一の時の補修も比較的簡易にできて

工事費用も抑えられます。

◎長くメンテナンスのしやすい配管の施工

・配管交換しやすいように基礎に直接埋設しない

・配管は蛇腹などでない平滑な物のみ使用

・排水管への点検マスの設置

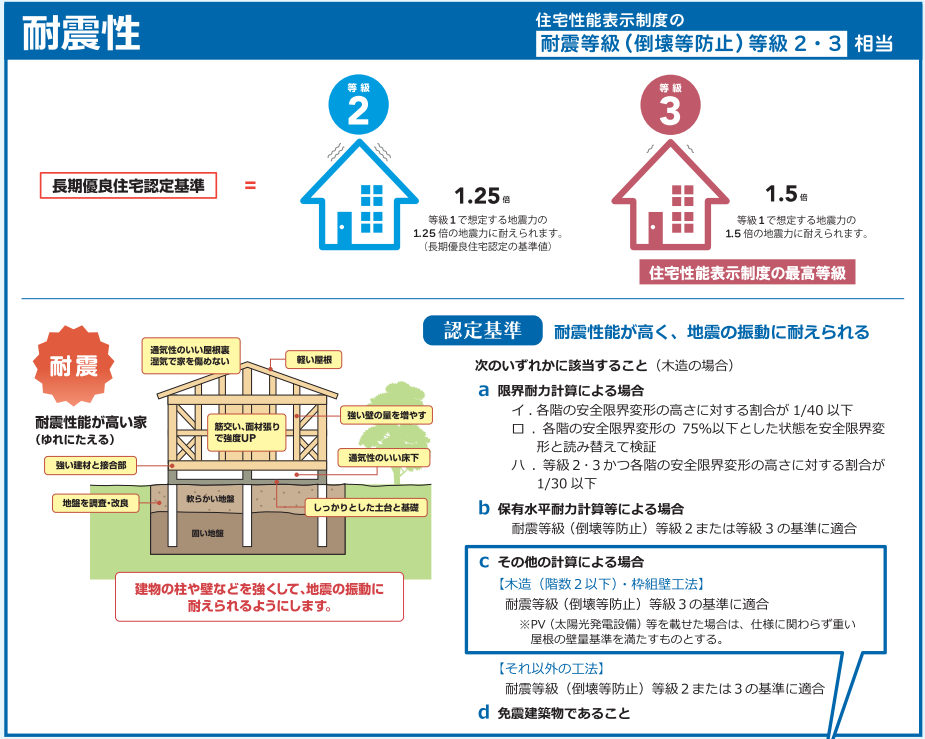

住宅性能②地震に対して安全な家になる

住宅で怖いのは火災と倒壊ですね

この中で長期優良住宅では

地震に対して安全なお家とすることで

地震大国の日本でも長持ちな家としてみています

等級1・2・3

これはご存じの方も多いかもしれませんね

地震に対する強さの指標で

”1回”の大きな揺れに対して倒壊しないが等級1

等級2 1.25倍の強さ

等級3 1.5倍の強さ

熊本の大地震の際も2度目の大きな揺れで

耐震等級1の住宅はかなりの被害を受けたなか

耐震等級3の家はほとんど影響ない家も

あったことが調査で分かっています。

なので耐震等級が上がれば上がるほど

地震に対して安全な家となります。

◎壁の量と配置バランスのチェック

◎床の量とバランスのチェック(等級1では不要)

◎梁と柱などの接合部分の接合部材や施工方法

◎基礎が家の重さや揺れに耐えられる仕様や施工

◎横にかかる力に対する部材選定や施工方法

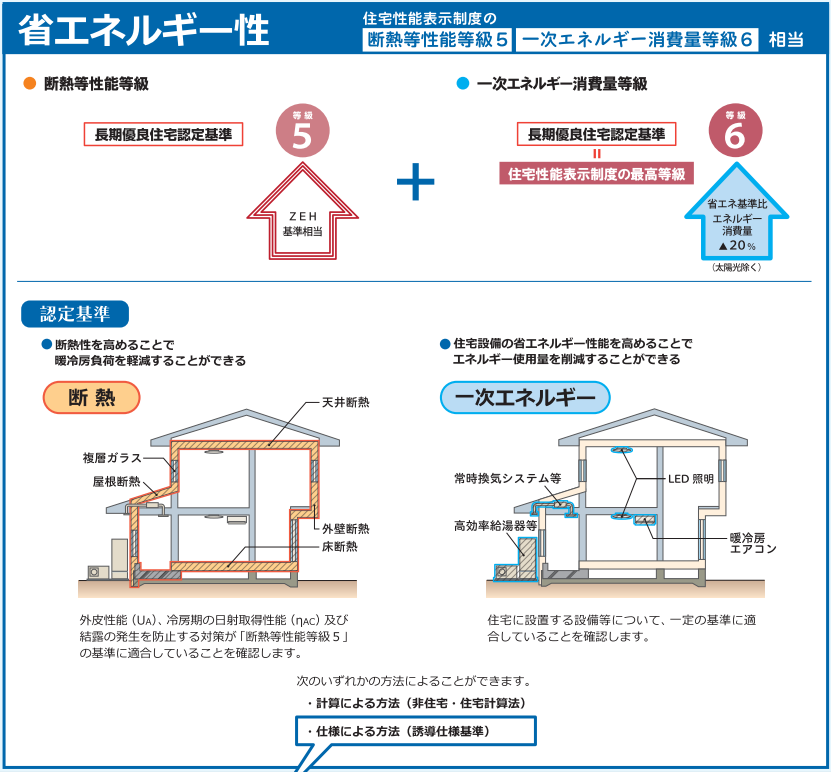

住宅性能③快適でエコな家になる

ただ長持ちなだけでなく

長く暮らす家が快適であるようにと

さらに今大注目の”省エネ”について

断熱性能と家で消費するエネルギーが

少なくなるような仕様を要件として求めています

等級1・2・3・4・5・6・7

家の断熱性能についての取り決めで

断熱材や施工方法について決まりがあり

求められるUA値(断熱性能の数値)

によって等級分けされています

等級が高ければ高いほど断熱性能が高く

夏涼しく冬温かい家になり、

冷暖房による光熱費もお得になります。

◎壁・床・天井に使用する断熱材について

・断熱材の厚みや性能値等が決められている

◎窓や玄関扉の仕様について

・フレームやガラスの

仕様・性能値等が決められている

等級1・2・3・4・5・6

こちらはエコもついての分野で

家で使うエネルギーをどれだけ減らせるような

仕様の住宅設備を使っているかで

等級が変わります

高効率の給湯器や

省エネエアコン、LED照明など…

断熱性能と合わさることで

より光熱費がお得になります

◎冷暖房設備について

・全館空調はヒートポンプの熱源であるか等

・個別エアコンの場合は省エネ性能があるか等

◎換気扇

・消費電力の少ない換気扇

・熱交換型は熱交換の効率が良いもの

◎照明設備

・全館LED仕様か

◎給湯設備

・エネルギー効率が高効率のものであるか

・お風呂が高断熱浴槽になっているか

経済的①税金優遇

建物の固定資産税が

新築の場合は新築から3年間半額となっています

これが長期優良住宅の場合は

5年間に延長になるので2年間分お得です

建物の大きさや評価額によりますが

概算で5万円~10万円ほどお得になります

ローン利用時の所得税の還付と

住民税の減税はローンの借入残高の

0.7%ですがこの借入残高は

住宅の性能要件によって変わり

一般住宅はどれだけ借りても3000万円まで

長期優良住宅で5000万円まで引きあがるので

年収が高い人はより所得税の還付額や

住民税の減税時額が大きくなる場合があります

ここも収めている所得税や実際の借入額によりますが

数万円~十数万円と大きなお得になる場合もあります

新築した際に登録をするときの税金の率が

引き下げられます

保存登記 0.15% → 0.1%

移転登記 0.3% → 0.2%

ここも評価額などによりますが

数千円くらいのお得です

新築した際に不動産取得税なるものが

ありますが今は控除もありその控除額が

長期優良住宅ではUPします

控除額1200万円→1300万円

ただもとの1200万円より高い

評価額のおうちに出会ったことがありません

これは地域柄や建物仕様によるものでしょうかね

もう一つローンを使わずに

自己資金で家を建てた方向けの

所得税の減税がありますが

出会ったことがないので割愛します

1回でいいので出会ってみたい

地域型住宅グリーン化事業(補助金)

中小工務店で建てた方が受けられる補助金を

受けることができます

最大140万円/戸

中小企業はこの補助金のグループに

属していないと使えないのでご注意を

他にも諸条件ありますのでご確認くださいね

詳細はコチラ

地域型住宅グリーン化事業評価事務局

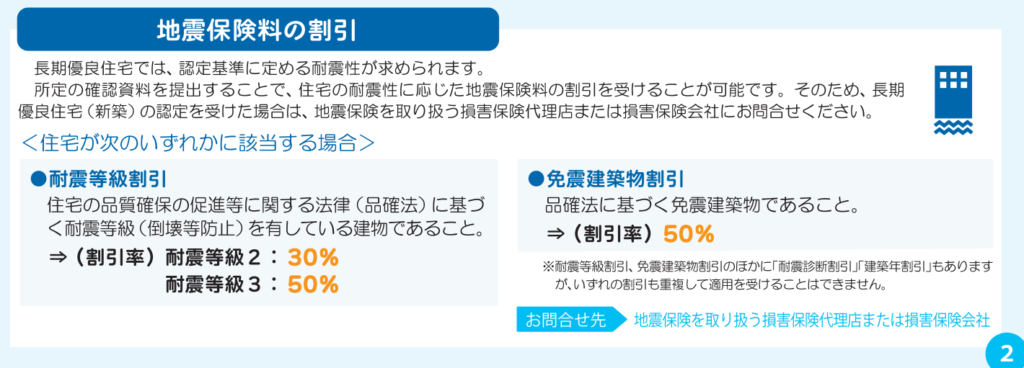

地震保険料の割引

これは長期優良住宅だからではなく

耐震等級によって地震保険の割引を受けることが

できる制度ですが

長期優良住宅の要件に耐震等級もあるので

一緒に受けられるものとしてご紹介です

耐震等級2 30%割引

耐震等級3 50%割引

※長期優良住宅の認定を受けない場合は

別途で証明できる資料が必要になります

デメリット

お次はデメリットをご紹介

こちらもしっかり把握していきましょう

デメリット①コストがかかる

まずは検討中の会社の住宅の標準仕様が

長期優良住宅の性能要件を満たしていない場合は

その仕様にするために費用がかかります

検討中の会社に確認してみましょう

そしてもう一つは申請費用です

性能要件を満たしていたとしても

長期優良住宅の”認定を受ける”

為には様々な計算や書類の作成

申請業務が発生する為に

申請費用が別途発生する場合もあります

相場としては20万円~30万円程度

ただこちらも建築会社によって

長期優良住宅の認定までを標準としていると

申請費用もあらかじめ費用に

含まれている場合もあるので

よく確認してみましょう

『長期優良住宅の認定を受けるために

別途費用は発生しますか?』

と聞いてもらうと手っ取り早いですね

デメリット②時間がかかる

さきほど説明したように

長期優良住宅の認定の申請には

耐震等級や断熱・消費エネルギーなど

を求める為の計算があることや

その計算の為には住宅の設備や間取り

窓の数や大きさなども決まらなければ

計算もできません

さらにはそれらすべてを完了し

資料をそろえて申請して提出

諸官庁にて確認があって

認定を受けてから着工しなければなりません

この認定までの作業で

”間取りや設備が決定してから”

2か月前後かかる場合があります

今回は補助金の絡みもありそうなので

スケジュールも担当の建築会社さんに

よく確認してみましょう

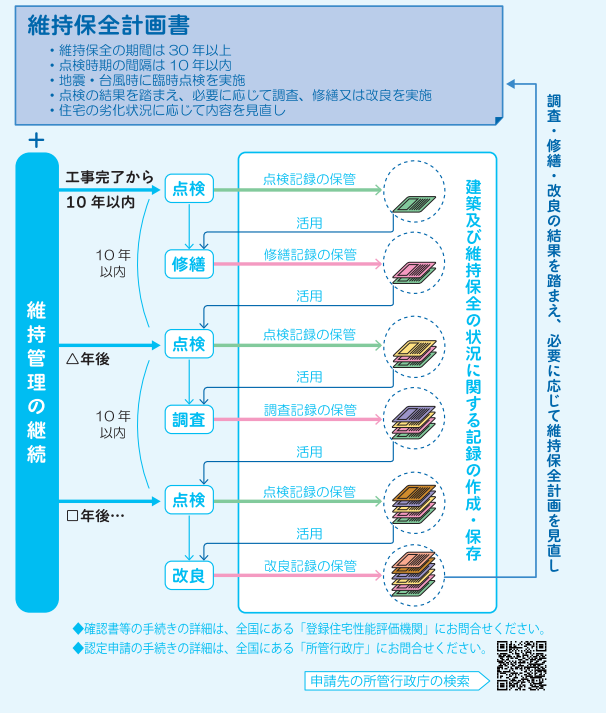

デメリット?③半強制的なメンテナンスになる場合も

これは考え方によっては

メリットとも取れるのでご参考までに

長期優良住宅の認定を受ける際に

新築後のメンテナンス計画の提出も

含まれています

そして計画での点検間隔は10年以内毎

そこでメンテナンスが必要となれば

メンテナンス工事をしてその工事内容の

資料の保存が求められています

なのでたとえば費用の大きい

外壁などメーカー保証で30年だとしても

その点検でメンテナンスが必要と判断されれば

塗装や張替、コーキングのうち替えなどの

費用が発生する場合があるので

ここは頭に入れておいてください

ただ点検や補修は早ければ早いほど

”長持ちする”というのは確かなので

デメリットかと言われれば少し難しい部分もあります

ここまで含めての

『長期優良住宅』

ということは頭に入れておきましょう

これを怠ると最悪は

長期優良住宅認定の取り消しや

付随する補助金や優遇の返金

虚偽の報告は30万円以下の罰金など

なかなか怖いことになる可能性もあります

まとめ

以上、長期優良住宅の簡単なご紹介でした

要点をまとめて居ましょう

さらに注意点も

◎検討中の建築会社の仕様を確認しよう

ここの変更はかなりの額になる場合も、、、

◎関連補助金を含めスケジュール確認しよう

認定までかなり時間がかかるので注意!

◎長期的なメンテナンス費用を考えておこう

自分ではなく提出した計画書での

メンテナンスが必要となります。

ぜひ今後の家づくりにお役立てください!

ではまたー👋

コメント